创新中心益小苏教授荣登“全球前2%顶尖科学家”名单

2023.10.23

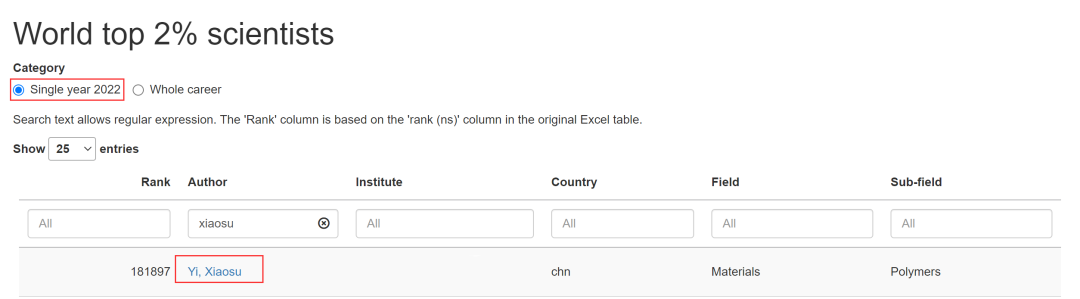

日前,美国斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队和爱思唯尔数据库(Elsevier Data Repository)发布了2023全球前2%顶尖科学家榜单。创新中心执行主任益小苏教授同时入选全球前2%终身影响力顶尖科学家(Career)与全球前2%年度影响力顶尖科学家(Singleyr)。

据悉,全球前2%顶尖科学家榜单是由斯坦福大学与国际权威学术出版社Elsevier合作的项目成果,榜单基于Scopus数据库的引用数据系统分析,对全球约700万科学家的论文引用数(区分自引和他引,提供自引数据)、H指数、合著者调整的HM因子、单独或第一作者的文章引用数等参数进行综合考量,涵盖文、理、工学科,收录来自22个学科领域、176个子学科领域全球排名前2%的科学家,是世界公认的较为客观、真实反映科学家的产出和学术影响的指标。榜单分为“终身科学影响力排行榜”(1960-2022)和“2022年度科学影响力排行榜”。 入选全球前2%顶尖科学家榜单(特别是终身科学影响力榜单),意味着该学者在其研究领域具有较高的世界影响力,为该领域的发展作出了杰出贡献,是对入选榜单学者个人科研能力的充分肯定。 益小苏教授简介 作为中国第一批公派出国的留学生,益小苏教授于1980年在德国开始硕士学习,并于1986年在德国帕德博恩大学取得博士学位后,回国就职于浙江大学。在浙江大学创建高分子复合材料专业,并分别一次性获批本科、硕士、博士点。 左右滑动查看图片 益小苏教授曾任中国航空工业集团公司复合材料技术首席专家,北京航空材料研究院科技委主任,先进复合材料国防科技重点实验室主任,结构碳纤维复合材料国家工程实验室主任,国家973项目首席科学家(两任),国家863项目首席科学家(3任)等。现任宁波诺丁汉大学李达三首席教授,国际先进材料与工艺技术学会(Society of Advancement of Materials and Process Engineering, SAMPE)全球主席,亚太材料科学院(Asia Pacific Academy of Materials,APAM)院士,国际SAMPE会士(F. SAMPE)等。 近40年来,益小苏教授先后培养出硕士、博士研究生超过100人,国内外发表学术论文400余篇,8本学术著作,授权和申请的国际、国家和国防发明专利逾60项。主持国际、国家及省部级、科技部多项重大科研计划项目和重大专项。研究领域专注于多功能复合材料、纤维、绿色复合材料、高分子、先进制造。 用创新诠释敬业,让中国创新技术走向世界 “做先进复合材料技术与应用创新的探路者”一直是益小苏教授的心愿。为了使我国航空复合材料技术赶超国际前沿,满足航空装备的需求,作为国家973项目首席科学家,益小苏教授领导其科研团队,通过细致深入的基础研究,在国内外创造性地率先提出了复合材料“离位”增韧和表面负载预制新概念,大幅度提高了航空结构复合材料的损伤阻抗和损伤容限,建立了具有中国特色和中国自主知识产权的复合材料高性能化技术体系和预浸料、液态成型两大复合材料产品系列。这些技术与新材料得到了国际航空航天企业的认可,专利技术许可国际高端企业使用,实现了中国自主知识产权出口,并初步实现了在我国航空、航天、舰船等新型装备领域的演示验证、领先应用和批量生产,为我国航空航天结构复合材料技术的发展做出了突出贡献。 同时,益小苏教授和他的团队自觉挑起了研发飞机制造材料的重担。苎麻,多年生草本植物,在国际上被称为“中国草”,是我国重要的天然纺织原料和特有的出口创汇纤维作物,种植面积和产量占全世界的90%以上。益小苏教授率领的团队联合同济大学等合作伙伴,冲破重重阻力和压力,成功研制连续苎麻纤维增强的复合材料,其力学性能优异,阻燃性能基本满足国际适航当局FAA的要求。这种新型的复合材料又被进一步制成蜂窝夹芯复合材料,为制备成为飞机内饰结构件奠定了基础。这一成果引领了我国轨道交通、汽车、轮船等内饰材料与结构件更新换代,并推动我国富有资源特色的麻材料产业实现转型,创造巨大的经济和社会价值。 发明ESTM织物令美禁运成笑话 国际航空工业界普遍认为,未来航空复合材料应该具有更高的韧性,经得起反复“打击”。至今,用于液态成型的复合材料,如何在保持材料刚度与强度的同时提高韧性,仍然是吸引世界复合材料领域专家们探索的技术前沿。 当全球先进复合材料的领导者都在致力于解决这一矛盾之时,美国赫氏集团推出一种著名的液体成型环氧树脂——RTM6,这是一种特殊的高流动性树脂,并且通过了美国联邦航空管理局(FAA)适航认证,在国际先进的航空器上几乎都有应用,但是RTM6却对中国禁运。 益小苏教授在国际上首先提出的“层间结构化”增韧技术和表面附载预制新概念与新技术,而由此开发的具有全部中国知识产权、包括商标权的新材料分别是ESTM预浸料和ESTM增强织物。经过国际权威机构检测,以ESTM织物增强的RTM6复合材料的冲击韧性指标,已经达到了液体成型树脂基复合材料的国际领先水平。 新技术让航空复合材料无惧雷击 较之金属材料,碳纤维复合材料具有可设计性,更高的比强度、比刚度等诸多优势。复合材料在民用飞机上的使用已经成为衡量飞机先进性的标准之一,以及凸显市场竞争力的重要砝码。 碳纤维复合材料的优势相对于金属材料已经显而易见,但复合材料本身也有它的劣势,例如,导电性能较差,抗冲击损伤性能较差等。因此在遇到雷击时存在较大的安全隐患。针对这一问题,益小苏教授团队在全世界最早提出了“层间功能化”概念。该技术可以替代传统飞机复合材料上的抗雷击金属防护网,使复合材料具备良好的导电性能和抗损能力,从而成功避雷和防冰。 关于科研,益小苏教授有话说 左右滑动查看图片 “中国有两类诗人:一类叫做苦吟诗人,唱的是呕心沥血,好不容易也能写一首诗;另一类人就比较云淡风轻,比方李白,他喝一口酒就可以写出诗来了,这是不一样的。我个人不觉得一定要去苦苦地吟唱一首诗,我跟我的同学经常讲一句话,世界很大,你的能力很大,你不一定非得做科研不可。但你如果选择了做科研,你不仅仅是读文献,还要非常开放包容,多听多看。” 益小苏教授鼓励大家在科研领域要保持开放的态度,做他人之未做,想他人之未想,见他人之未见,寻求创新机会,避免低水平重复。同时,他强调了团队合作及共同智慧的重要性,只有开放与合作才能为科研注入更丰富的正能量。